|

Меню

общих

страниц сайта

Контекстное

меню

персональных и тематических

публикаций

Станция Мирская

(место рождения,

современный вид)

|

А.К. Моисейчик А.К. Моисейчик

Родился 21 марта 1920 года в семье железнодорожника на

железнодорожной станции Мирская (ныне Краснодарский край России),

погиб

28 августа 1942 года в станице Павлодольская

Моздокского района, Северная Осетия.

Все

сведения об Алексее Моисейчике основаны на

воспоминаниях его сестры Фаины «Моя жизнь и время»  и собраны в публикации «Об Алексее» и собраны в публикации «Об Алексее»

на страницах сайта «Люди и время».

Дополнительные сведения были заимствованы из различных

интернет-источников, ссылки на которые приводятся в тексте. на страницах сайта «Люди и время».

Дополнительные сведения были заимствованы из различных

интернет-источников, ссылки на которые приводятся в тексте.

Семья

Отец Константин Антонович Мойсейчик. Родился в деревне Гощево,

в настоящее время Ивацевичский район Брестской

области Белоруссии, год рождения неизвестен, вероятнее всего, в промежутке от

1898 до 1900 года.

Мать Евдокия

Андреевна Моисейчик, родилась 4 июня 1894 года в г.

Иваново (в настоящее время Брестская область Белоруссии).

Брат

Иван родился 10 октября 1923 года на

железнодорожной станции Мирская (ныне Краснодарский край России).

Сестра Фаина родилась 21 августа 1927 года там же. Сестра Фаина родилась 21 августа 1927 года там же.

Брат

Виктор родился 10 марта 1938 года там же.

Детские

школьные годы

Детские

школьные годы протекали, если не учитывать общие проблемы 20-х и 30-х годов в

Советском Союзе, достаточно благополучно. Приходилось помогать матери по

хозяйству, ухаживать за младшими братом и сестрой. Особенно тяжело было и

матери, и ему во время годичных командировок отца на строительство железной

дороги в Средней Азии (Турксиб, начало 30-х годов)

и во второй половине 30-х годов в Читу, во время известных событий в районе

озера Xасан и реки

Халхин-Гол, на работы по приведению в порядок путей Забайкальской железной

дороги. Алексею приходилось сопровождать мать в ее поездках по Закавказью, в

Москву и Ленинград ‒ везде воровство, нужно караулить вещи. Некоторое

количество билетов железнодорожникам предоставлялось бесплатно. При полнейшем

отсутствии товаров это был единственный способ выжить.

Учился

Алексей, как и его брат Иван и сестра Фаина, почти

исключительно на отлично. Увлекался игрой на мандолине, фотографией и

особенно игрой в шахматы. Был участником всесоюзной олимпиады (по-видимому,

юношеской) по шахматам, проходившей в Ленинграде. Вернулся победителем

(возможно, одним из победителей), все его поздравляли.

Военное

училище

Однако

его главной мечтой было после школы вместе с другом поступить в военно-морское

училище. Этой мечте не суждено было сбыться (друг поступил). После окончания

8 класса в 1936 году по надуманному, но типичному в то время поводу его

исключили из комсомола, что означало и исключение из школы. Не ожидая

окончательного решения вопроса о дальнейшей учебе, он решил поступить в

педагогическое училище в соседнем городе Кропоткин. Однако оказалось, что на

первый курс уже набрали и прием закончен, но есть свободное место на

2-ой курс, и предложили через неделю сдать экстерном за первый курс. С

задачей он справился (по-видимому, программа за первый курс училища частично

совпадала со школьной программой за 8-й класс), и в 1938 году закончил учебу

в училище. После окончания педучилища два года отработал преподавателем

русского языка и литературы «где-то в горах». До 1940 года учителей не

призывали в Красную Армию, а в 1940 году начали призывать на общих

основаниях. В осенний призыв призвали и его и предложили поступить в военное

училище в г. Баку. Судя по тому, что по его окончании он получил воинскую

специальность артиллериста, это было Бакинское пехотное училище имени Серго

Орджоникидзе, в 1935 году училище впервые выпустило командиров-артиллеристов.

В конце 1941 года состоялся досрочный выпуск училища, и ему было присвоено

воинское звание лейтенанта. Но отправка на фронт несколько задержалась,

курсанты приняли участие в предотвращении восстания в Чечено-Ингушетии (таких

попыток в различной стадии развития во время войны во многих горных районах

Северного Кавказа было достаточно много).

В январе 1942 года, по пути в станицу

Кавказская (соседняя станица с городом Кропоткин), куда бывшие курсанты

должны были прибыть для дальнейшего направления на фронт по своим воинским

частям, Алексей и два его товарища по учебе в училище заехали в станицу

Казанская, где в семье тети в то время проживала сестра Фаина.

После короткой встречи они пошли, уже пешком, в станицу Кавказская. Путь не

близкий, они, разгоряченные, попили воды из бочки со льдом (из его рассказа

сестре Фаине, когда она навещала его в госпитале). В результате ‒

воспаление легких и госпиталь. В госпитале он пролежал около двух недель, по

истечении которых отправился на фронт.

Без

вести пропавший.

Документальные

сведения

Задержка,

вызванная участием в предотвращении восстания и госпиталем, не осталась без

последствий.

В

послевоенные годы начал формироваться архив Министерства обороны СССР о

военнослужащих, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой

Отечественной войны. Этот архив формировался по мере поступления запросов от

близких родственников погибших или пропавших без вести на основании

донесений, поступавших из воинских частей. Этот архив продолжает пополняться

и в настоящее время. Он доступен в интернете на страницах Обобщенного банка

данных «Мемориал»  ,

созданного по инициативе Министерства обороны РФ. Ниже размещен фотоколлаж из

строк банка

данных ,

созданного по инициативе Министерства обороны РФ. Ниже размещен фотоколлаж из

строк банка

данных  ,

посвященных лейтенанту Моисейчику (запрос делал его

брат Иван, в то время он еще проходил службу в Германии). ,

посвященных лейтенанту Моисейчику (запрос делал его

брат Иван, в то время он еще проходил службу в Германии).

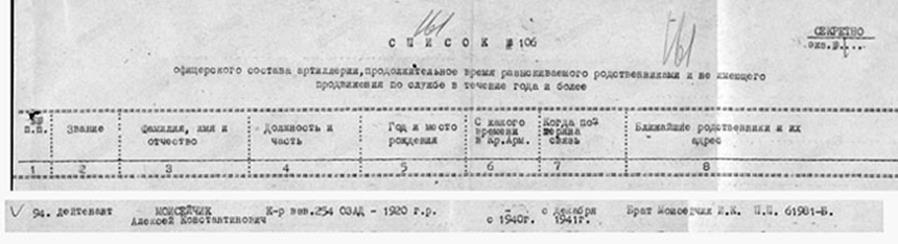

Исходя

из записи в списке № 106, можно предположить, что лейтенант Моисейчик должен был прибыть в 254 ОЗАД (отдельный

зенитно-артиллерийский дивизион) в декабре 1941 года. Как следует из интернет-источников, 254 ОЗАД  был сформирован в предвоенный период в

Северо-западной Украине в районе города Казатин был сформирован в предвоенный период в

Северо-западной Украине в районе города Казатин  (современная Винницкая область Украины). При

отступлении в 1941 году дивизион с очень большой степенью вероятности должен

был весной 1942 года оказаться в районе города Харьков, что полностью

согласуется с рассказом

лейтенанта Моисейчика (современная Винницкая область Украины). При

отступлении в 1941 году дивизион с очень большой степенью вероятности должен

был весной 1942 года оказаться в районе города Харьков, что полностью

согласуется с рассказом

лейтенанта Моисейчика  своей сестре в начале августа 1942 года. своей сестре в начале августа 1942 года.

Однако

по причинам, приведенным выше, он задержался в пути и смог прибыть только во

второй половине января 1942 года (приблизительно столько он должен был

провести времени в пути, и нет оснований считать, что в дальнейшем он служил

в другой воинской части). За это время, вероятно, в первой половине января,

успели отправить донесение о том, что он пропал без вести. Это донесение и

послужило основанием для включения 04.06.1947  лейтенанта Моисейчика

в список № 106 как пропавшего без вести. лейтенанта Моисейчика

в список № 106 как пропавшего без вести.

После

войны были посланы запросы (такая возможность была) во все государственные

учреждения, куда его могла забросить судьба. Везде ответы

были отрицательные: ни в каких документах, кроме

приведенного выше списка, его имя не фигурировала.

Без

вести пропавший.

Боевой

путь и гибель (расследование)

Версия

основана на рассказе лейтенанта Моисейчика своей сестре

Фаине (эти имена для краткости в дальнейшем так и используются), изложенная в

ее воспоминаниях

,

на сведениях в интернет-источниках о ходе военных

действий в 1942 году и публикациях 2016 года и позднейших о событиях в

станице Павлодольская в августе 1942 года. ,

на сведениях в интернет-источниках о ходе военных

действий в 1942 году и публикациях 2016 года и позднейших о событиях в

станице Павлодольская в августе 1942 года.

7 декабря 2016

года в Комсомольской правде  была опубликована статья Алексея Дроботова о подвиге красноармейца (капитана) в Северной Осетии,

имя которого не установлено. была опубликована статья Алексея Дроботова о подвиге красноармейца (капитана) в Северной Осетии,

имя которого не установлено.

Я

с раннего детства многократно слышал рассказ матери о брате Алексее (моем

дяде), который заходил к ней в начале августа 1942 года по пути в пункт

формирования командного состава Красной Армии. Она проводила брата до берега

Кубани, он должен был вплавь перебраться на другой берег (в городе уже были

немцы). Там проходила Северо-Кавказская железная дорога. Больше она брата

никогда не видела, а после войны узнала, что он пропал без вести еще в

декабре 1941 года, то есть до встречи с ней. Несомненно, вскоре после их

встречи он и погиб. Самой правдоподобной она всегда считала версию, что он

пошел в горы и там погиб от рук горцев.

После

публикации статьи Алексея Дроботова я обратил

внимание, что события в станице Павлодольской

происходили в том направлении, куда шел лейтенант Моисейчик,

и в то время, когда он имел все возможности дойти до места боев.

Корректировать огонь артиллерии мог только артиллерист. Вторая публикация Алексея Дроботова  от 9 января 2017 года, как и публикации

других авторов, последовавшие вслед за ней, не столько внесли ясности,

сколько поставили ряд новых вопросов. Как капитан-артиллерист мог оказаться в

составе стрелковой бригады? Почему у него нет отчества? Были и другие

странности. Например, почему, несмотря на то, что почти в каждой публикации

объявлялось, что дата боя точно известна, она так нигде и не была приведена?

С другой стороны, нет никаких оснований сомневаться с тем, что на колокольне

корректировал артиллерийский огонь именно капитан (а не лейтенант) и фамилия

его была Шевченко. В архивных данных не могло быть ошибки. Эти сведения не

обязательно противоречат друг другу, если предположить, что на колокольне был

лейтенант Моисейчик, но документы у него были на

имя капитана Шевченко. Тогда возникает вопрос, как такое могло случиться. С

этой целью проследим сначала боевой путь лейтенанта Моисейчика,

а затем ‒ капитана Шевченко и посмотрим, стыкуются ли они. от 9 января 2017 года, как и публикации

других авторов, последовавшие вслед за ней, не столько внесли ясности,

сколько поставили ряд новых вопросов. Как капитан-артиллерист мог оказаться в

составе стрелковой бригады? Почему у него нет отчества? Были и другие

странности. Например, почему, несмотря на то, что почти в каждой публикации

объявлялось, что дата боя точно известна, она так нигде и не была приведена?

С другой стороны, нет никаких оснований сомневаться с тем, что на колокольне

корректировал артиллерийский огонь именно капитан (а не лейтенант) и фамилия

его была Шевченко. В архивных данных не могло быть ошибки. Эти сведения не

обязательно противоречат друг другу, если предположить, что на колокольне был

лейтенант Моисейчик, но документы у него были на

имя капитана Шевченко. Тогда возникает вопрос, как такое могло случиться. С

этой целью проследим сначала боевой путь лейтенанта Моисейчика,

а затем ‒ капитана Шевченко и посмотрим, стыкуются ли они.

Лейтенант Моисейчик

Из

рассказа лейтенанта Моисейчика сестре Фаине

следует, что в мае 1942 года он находился в районе Харькова. В начале

операции казалось бы успешное наступление Красной

Армии, в конце мая завершилось катастрофически. В результате к 23 мая

значительная часть войск Красной армии оказалась в окружении и была в

дальнейшем уничтожена или взята в плен. 254 ОЗАД, где, предположительно,

служил лейтенант Моисейчик, остался вне кольца

окружения вместе с частью, в которую он входил. Вероятнее всего, это была

стрелковая дивизия, так как сам дивизион был отдельной частью. При отступлении его батарею оставляли для

прикрытия. Задачей батареи было максимально задержать противника, чтобы он не

мог нагнать дивизию и вступить с ней в бой. У противника, соответственно,

была задача не столько уничтожение батареи прикрытия, сколько, обойдя ее,

максимально быстро нагнать отступающую дивизию. При удачно выбранном месте

батарея могла задержать противника на достаточное время для перехода дивизии

к обороне. Зенитные пушки калибра 75 мм и, тем более, 85 мм были эффективны

против любых танков того времени. Поэтому батарея лейтенанта Моисейчика, выполнив боевую задачу, вполне могла в

течение суток или менее (орудия были на конной тяге) догнать основные войска,

ни разу не находившись в состоянии окружения. Это, из рассказа брата,

происходило 18 раз (иногда при устных воспоминаниях называлось число 13 раз).

Все это происходило в районе Харькова.

Но

однажды все пошло по-другому. Фронт отступил слишком далеко, чтобы его можно

было догнать. Легче всего это можно определить по удалению звуков канонады.

Стало понятно, что предстоит очень длинный и опасный путь по вражеским тылам.

Здесь

следует задержаться и рассказать о последующих событиях подробнее, поскольку

они являются ключом к разгадке обытий в станице Павлодольской.

Из

рассказа лейтенанта Моисейчика следует, что хозяин

хутора, на котором батарея сделала остановку, предложил ему сменить его

командирскую форму, которая была на нем и, возможно, была получена еще в

училище, на гражданскую. В училище он носил фуражку,

ту самую, что на фотографии, и синие брюки галифе. Обмундирования в армии

остро не хватало: набор в армию был огромен, а огромные запасы обмундирования

были потеряны при отступлении летом и осенью 1941 года. Поэтому не хватало даже

шапок-ушанок  .

В январе 1942 года, когда лейтенант Моисейчик и его

товарищи заходили перед отправкой на фронт к сестре, на них была курсантская

форма и фуражки, несмотря на мороз. В такой форме еще можно было ходить на

фронте, поскольку зенитная артиллерия обычно располагалась, по возможности,

вне зоны прямого поражения стрелковым оружием противника. Но участвовать в

предстоящих ближних стычках с врагом было слишком опасно. По этой причине он

согласился на предложенный обмен, и эта гражданская одежда была на нем вплоть

до последней встречи с сестрой. .

В январе 1942 года, когда лейтенант Моисейчик и его

товарищи заходили перед отправкой на фронт к сестре, на них была курсантская

форма и фуражки, несмотря на мороз. В такой форме еще можно было ходить на

фронте, поскольку зенитная артиллерия обычно располагалась, по возможности,

вне зоны прямого поражения стрелковым оружием противника. Но участвовать в

предстоящих ближних стычках с врагом было слишком опасно. По этой причине он

согласился на предложенный обмен, и эта гражданская одежда была на нем вплоть

до последней встречи с сестрой.

На том же хуторе, готовясь

к опасному переходу, он мог спрятать в тайнике и имевшиеся у него документы,

например, уже не нужные ему, но с грифом секретности карты и документы

погибших бойцов и, поразмыслив, свои собственные документы в надежде скорой

победы Красной Армии и возвращения на хутор за документами, к тому времени

победы уже были. Так он прятал в дальнейшем и наиболее ценные узлы

пушек, обозначая тайники на карте и на местности. Предосторожность с

собственными документами не казалась излишней. Во время боя противники в

первую очередь старались поразить командиров, а после боя нередко добивали

раненых и расстреливали, опять-таки, прежде всего командиров.

При

продвижении батареи к фронту к ней присоединялись многочисленные группы

бойцов Красной Армии, оказавшиеся в тылу врага и также стремящиеся перейти

линию фронта. В конце концов, их количество многократно превысило исходный

состав батареи. По мере продвижения батареи вероятность благополучного исхода

возрастала. Вместе с тем, возрастала и опасность того, что после перехода

линии фронта его, без документов, примут за немецкого шпиона. И в этом случае

могут не помочь даже свидетельские показания бойцов его батареи: это просто

хитроумно придуманный план немецкой разведки.

У

командира одной из присоединившихся групп могли быть документы капитана,

капитана Шевченко, погибшего в бою или скончавшегося от ран в пути из-за

отсутствия медицинской помощи. Документы, поступающие от новых, групп

хранились либо у самого лейтенанта Моисейчика, либо

у кого-то другого, но в любом случае проходили через его руки. Тогда и могло

возникнуть решение воспользоваться документами капитана. Это

было возможным при условии хотя-бы небольшого сходства с погибшим, в случае

потертости фотографии в удостоверении из-за многолетнего его ношении его в

кармане гимнастерки или даже при более крупных дефектах, тем более при

наличии других личных документов без фотографий. Все штатные бойцы

батареи об этом, конечно, знали, и он мог рассчитывать на их поддержку. Для

других он был просто «товарищ командир». Ранее принятое решение переодеться в

гражданскую одежду было, конечно, правильным, но вот оставить личные

документы в тайнике вместе с другими документами, как показали дальнейшие

события, было ошибочным.

Разумеется,

это только версия развития событий, но для дальнейшего важно, что версия

правдоподобная, у лейтенанта Моисейчика были

основания взять чужие документы, и такое вполне могло случиться в

действительности.

Так

или иначе, батарее лейтенанта Моисейчика, как и

всей группе, удалось пробиться через линию фронта (подробности в воспоминаниях «Об Алексее»  ).

Это произошло, во-первых, благодаря тому, что немцы еще не успели

сосредоточить в своем тылу достаточно сил для борьбы с разрозненными группами

бойцов Красной Армии ‒ немцы не могли для этого снимать с фронта

регулярные войска. Во-вторых, это произошло благодаря предусмотрительности

командира, скрытности перемещения, правильной оценки обстановки и отлично

поставленной разведке. Иначе невозможно было пройти по тылам противника с

боями более 400 км от Харькова до Ростова-на-Дону, а затем изнутри прорвать

немецкий фронт и вывести с собой около 300 красноармейцев (иногда в устных

воспоминаниях сестры звучала цифра 200). Номинально была выведена батарея,

однако фактически эта батарея по количеству выведенных бойцов равнялась

стрелковому батальону. Этот последний бой этот был самый тяжелый, но противнику

была противопоставлена разведка и скрытность. Только это можно было

противопоставить немецким войскам, только это позволило на узком участке

прорыва создать большой перевес сил и преодолеть сопротивление неприятеля,

пусть и ценой значительных потерь. ).

Это произошло, во-первых, благодаря тому, что немцы еще не успели

сосредоточить в своем тылу достаточно сил для борьбы с разрозненными группами

бойцов Красной Армии ‒ немцы не могли для этого снимать с фронта

регулярные войска. Во-вторых, это произошло благодаря предусмотрительности

командира, скрытности перемещения, правильной оценки обстановки и отлично

поставленной разведке. Иначе невозможно было пройти по тылам противника с

боями более 400 км от Харькова до Ростова-на-Дону, а затем изнутри прорвать

немецкий фронт и вывести с собой около 300 красноармейцев (иногда в устных

воспоминаниях сестры звучала цифра 200). Номинально была выведена батарея,

однако фактически эта батарея по количеству выведенных бойцов равнялась

стрелковому батальону. Этот последний бой этот был самый тяжелый, но противнику

была противопоставлена разведка и скрытность. Только это можно было

противопоставить немецким войскам, только это позволило на узком участке

прорыва создать большой перевес сил и преодолеть сопротивление неприятеля,

пусть и ценой значительных потерь.

Вся

группа, выведенная из-за линии фронта, осталась на переформирование в

Ростове-на-Дону. Необходимо обратить внимание, что все командиры младшего

командного состава, которые были выведены из-за линии фронта, включая и

батарею самого лейтенанта Моисейчика, были

оставлены на переформирование в Ростове, ведь при формировании новых частей

подразделениями должен был кто-то командовать. И только самого лейтенанта Моисейчика (попутчиков у него не было) отправили в пункт

формирования командного состава (так в тексте) в Миллерово. Такое могло быть

только в том случае, если в Миллерово был пункт формирования старшего командного состава. Старший

командный состав в то время включал в себя командиров от капитана (по одной

«шпале» в петлицах) до полковника (по четыре «шпалы» в петлицах). Из этого

следует, что у лейтенанта Моисейчика были документы

на имя капитана (как следует из событий в станице Павлодольской,

капитана Шевченко). Сам факт, что его не включили в состав формируемых в

Ростове воинских частей, а отправили в Миллерово, хотя и не является

доказательством, но косвенно достаточно убедительно свидетельствует, что у

него были не свои документы, а личные документы на имя капитана. Кроме этих

документов, у него должно было быть предписание явиться на пункт формирования

в городе Миллерово, иначе он не мог бы перемещаться в прифронтовой зоне.

В

Миллерово он опоздал, пункт формирования из города Миллерово

передислоцировали в город Армавир. 23 июля 1942 года Ростов-на-Дону, до того

стойко оборонявшийся, был без приказа покинут Красной Армией, и у немцев тем

самым были развязаны руки. Немцы на Юге начали общее наступление на

Сталинград и на Кавказ. В последнем случае основной целью была нефть Кавказа

и, в первую очередь, нефть Баку. Основной путь наступления ‒ по

Северо-Кавказской железной дороге. Армавир и находился на этой железной

дороге.

Наступление

немцев было стремительным, лейтенанту Моисейчику

все реже удавалось воспользоваться попутным транспортом, и, в конце концов,

немцы опередили его. На пути к Армавиру находился город Кропоткин, вблизи

которого, в станице Казанская, проживала в то время его сестра Фаина. Здесь и

произошла его последняя встреча с сестрой. Это произошло ориентировочно на

третий день после того, как в Кропоткин

вошли немцы, то есть, ориентировочно, 7 августа 1942 года. В этот же день

утром по приказу командования части Красной Армии покинули Армавир, а в три

часа дня в город вошли немцы. Это означало, что и в Армавир лейтенант Моисейчик опоздал.

На

следующий день рано утром сестра проводила его почти до самого берега Кубани.

Больше она его никогда не видела и ничего не знала о дальнейшей судьбе своего

брата лейтенанта Моисейчика.

С

этого момента путь лейтенанта Моисейчика

определялся, во-первых, целью пути ‒ максимально быстро добраться до

пункта формирования, как было написано в предписании, а реально ‒

добраться до любой воинской части в районе боевых действий, а во-вторых, ‒

той ситуацией, которая складывалась на Северо-Кавказской железной дороге.

Железная

дорога в месте после города Кропоткин пересекала Кубань и дальше проходила по

левой стороне Кубани. На железнодорожном и автомобильном мостах через Кубань,

независимо от их состояния после прошедших боев, находились немцы, переправа

по мостам была исключена. В это время в станице Казанская

немцев еще не было. На берегах Кубани обычно было много рыбацких лодок.

Вероятнее всего, были они и в этот раз, кушать-то хочется при любой власти.

Так что с переправой не должно было возникнуть проблем. В крайнем случае,

можно было использовать любой достаточно большой плавающий предмет, чтобы

сохранить одежду сухой. Плавал Алексей великолепно, так что утонуть он никак

не мог, вопреки одной из версий его гибели.

Вдоль

железнодорожной насыпи, практически вплотную к ней, должна была тянуться

тропинка и, местами, проселочная дорога, которую использовали в основном

местные жители для перемещения пешком или с использованием гужевого

транспорта. Это и должен был быть основной путь, по которому перемещался

лейтенант Моисейчик. Здесь он был менее заметным и,

в случае необходимости, легче было найти укрытие в лесополосе, кустарнике

вдоль дороги или в посадках кукурузы железнодорожников в полосе отвода.

Разумеется, нельзя было заходить на территорию станций и поселков или

городов, но на окраинах можно было вполне безопасно заходить в дома

железнодорожников, путевых сторожей (в таком он и сам родился). Там он мог

пообедать и узнать новости. Новости он мог узнавать и у встречных на его

пути. Встречных было хоть и мало, но они должны были

время от времени встречаться.

Единственный

путь отступления Красной Армии был только по железной дороге. Это лейтенант Моисейчик прекрасно понимал. Немцам первое время, до

перешивки железнодорожного полотна на узкую колею, на железной дороге делать

было нечего, путь был свободен и практически безопасен. Немцы были на

автомобильной дороге, тогда грунтовой, вдоль железнодорожного полотна на

расстоянии максимум до нескольких километров. На участках, где дороги

сближались, при шуме моторов приближавшейся колонны всегда можно было вовремя

укрыться в лесополосе.

Двигаясь

на восток вдоль путей Северо-Кавказской железной дороги, лейтенант Моисейчик должен был достичь рубежа обороны Красной Армии

на станции Прохладная. Это узловая станция, на которой происходило

ответвление на город Орджоникидзе, нынче город Владикавказ, столица

республики Северная Осетия — Алания. Ввиду особой важности этой станции, на

ней должны были находиться какие-то войска, однако их было заведомо мало для

противостояния немцам при их движении по Северо-Кавказской железной дороге и обороне Владикавказа. По этой причине во

Владикавказе на основании директивы Ставки от 31 июля 1942 года с 3 августа

1942 года начал формироваться 11-й гвардейский стрелковый корпус. Первыми в

состав корпуса были включены 8-я, 9-я и 10-я гвардейские стрелковые бригады,

укомплектованные личным составом воздушно-десантных частей. Других войск в

Орджоникидзе, судя по всему, изначально не было.

Основная

ударная сила немецких войск ‒ танки, противостояние которым без

артиллерии невозможно. Поэтому с 16 августа 1942 года 11-му гвардейскому

стрелковому корпусу временно переподчинили 93 (позднее при переформировании,

уже после выхода из подчинения 11-му гвардейскому стрелковому корпусу, номер

полка изменили на 98) гвардейский артиллерийский полк 11 гвардейского

стрелкового корпуса. В дальнейшем по мере формирования корпуса, в частности,

введения в ее состав истребительно-противотанкового дивизиона и минометных

дивизионов, 5 сентября 1942 года полк был выведен из подчинения 11-го й

гвардейского стрелкового корпуса.

Еще

до завершения формирования корпуса уже 8 августа ему было приказано занять

оборону по южному, правому, берегу Терека в районе Моздока. В зону обороны

корпуса из Владикавказа можно было попасть только через станцию Прохладная. Другой путь возможен только в восточной части

Чечни, где железнодорожная дуга, начинающаяся на станции Прохладная и

проходящая через Владикавказ, вновь выходит на Северо-Кавказскую железную

дорогу. Этот путь был очень важен при обороне Владикавказа, но в данном

случае он был слишком длинен.

К

какому сроку лейтенант Моисейчик мог достичь

станции Прохладная?

По воспоминаниям сестры Фаины, ее брат

пришел в Казанскую 7 августа, на третий день после вступления в город немцев.

По ее же словам, она могла узнать вступления в город немцев не сразу, а через

день или даже два. Соответственно, он мог уйти не 8 августа, а девятого или

даже 10 августа. Последняя дата и принята в дальнейшем в качестве базовой.

От

станицы Казанская, где проживала Фаина, до станции Прохладная, по данным железнодорожных

карт  ,

ориентировочно 360 км. Расчетную скорость его пути, в соответствии с современными и не

очень современными нормативами ,

ориентировочно 360 км. Расчетную скорость его пути, в соответствии с современными и не

очень современными нормативами  (шел налегке по дороге с практически

идеальным состоянием) должна была состоять 32 км в сутки. В таком случае вся

дорога заняла бы 11 суток, и 22 августа или даже 21 августа он должен был

достичь станции Прохладная. (шел налегке по дороге с практически

идеальным состоянием) должна была состоять 32 км в сутки. В таком случае вся

дорога заняла бы 11 суток, и 22 августа или даже 21 августа он должен был

достичь станции Прохладная.

Дата

эта, естественно, очень приблизительна, могла быть несколько меньше или

больше. Лейтенант Моисейчик мог выйти не 10, а 9

августа, мог идти быстрее (при форсированном марше нормы достигают 50‒60

км в сутки). С другой стороны, такой высокий темп невозможно вынести

длительное время при марше на большие расстояния. Кроме того, в пути

периодически возникают непредвиденные обстоятельства, замедляющие движение.

Немцы

вошли в Георгиевск, последний город и последняя узловая станция перед Прохладным, 9 августа 1942 года. С этого времени и до начала

наступления немцы накапливали силы по грунтовым автомобильным дорогам в

пристанционных поселках и других населенных пунктах преимущественно вблизи

железной дороги. 23 августа, немецкие войска перешли в наступление на Моздок,

одновременно нанесли удар по Прохладному и 25

августа захватили его. Станция Прохладная была захвачена на следующие сутки,

26 августа. 25 августа можно, достаточно условно, считать последним днем,

когда лейтенант Моисейчик еще успевал принять

участие в событиях в станице Павлодольская.

Таким

образом, лейтенант Моисейчик должен был, и имел для

этого все возможности, между 21 и 25 августа прибыть на станцию Прохладная.

До прибытия в станицу Казанская он со своей батареей и в одиночку проделал

путь несколько более 1000 км, то есть был хорошо тренирован и подготовлен к

оставшимся 360 километрам. По условиям военного времени, этот путь был вполне

безопасен, времени было достаточно. Он должен был прибыть, но не прибыл. В

один из тех дней, когда должен был прибыть лейтенант Моисейчик,

туда прибыл капитан Дмитрий Шевченко. Что известно о капитане Шевченко?

Капитан Шевченко

Легко

перечислить все известные сведения о капитане Шевченко, их очень мало:

‒

известна его фамилия ‒ Шевченко;

‒

имя ‒ Дмитрий;

‒

воинское звание ‒ капитан;

‒

воинская профессия ‒ артиллерист.

Известно

также, что «…оборону в

районе Павлодольской держал первый батальон девятой

гвардейской бригады Красной армии»  . .

Все

остальное неизвестно. В сети Интернет о нем нет никаких данных, за

исключением публикации Алексея Дроботова в декабре

2016 года, последующих дополнений и многочисленных перепечаток о подвиге

капитана Шевченко. Все сведения в публикациях о капитане Шевченко имели три

источника.

● Первой

появилась публикация Алексея Дроботова в

Комсомольской правде в декабре 2016 года и затем там же последовала публикация от

09.01.2017 года  . .

Летом 2016 года в Северную Осетии

приехали поисковики из «Народного Союза Германии по уходу за

военными могилами» и нашли

могилу советского воина. Работами руководил специалист службы

перезахоронения в Юго-Западном регионе России Народного Союза Германии по

уходу за военными могилами  Сергей Алексеевич Шевченко. Сергей Алексеевич Шевченко.

‒ Когда он умер, немцы организовали захоронение его. Там был почетный

караул, строй стоял. Немцы хоронили советского солдата, который проявил

героизм. То есть они своим солдатам показывали, как надо сражаться, ‒

рассказал Сергей Шевченко. В публикациях Алексея Дроботова

речь шла о более чем 250 могилах немецких солдат вблизи православного храма.

Данных о числе раненых и о количестве уничтоженной боевой техники нигде не

приводится. Возможно, это можно узнать из немецких архивов при помощи Сергея

Шевченко. Эти данные в Германии точно не являются секретными.

● Первые конкретные данные о капитане

Шевченко появились в печати в публикации Алексея Дроботова

от 09.01.2017 года без всяких ссылок на источник.

По словам члена северо-осетинской

региональной общественной организации «Поисковый отряд Мемориал-Авиа» Романа Икоева  (по интернет-данным, организация с 28.08.2017 ликвидирована,

возможно, это простое совпадение, что ликвидация произошла вскоре после

публикации материалов), оборону в районе Павлодольской

держал первый батальон девятой гвардейской бригады Красной армии (11-й

гвардейский стрелковый корпус). Имеется общая ссылка на архивные данные.

Практически во всех статьях отмечается, что дата событий в станице Павлодольской и, следовательно, дата гибели капитана

Шевченко достоверно известна, но она нигде не приводится. (по интернет-данным, организация с 28.08.2017 ликвидирована,

возможно, это простое совпадение, что ликвидация произошла вскоре после

публикации материалов), оборону в районе Павлодольской

держал первый батальон девятой гвардейской бригады Красной армии (11-й

гвардейский стрелковый корпус). Имеется общая ссылка на архивные данные.

Практически во всех статьях отмечается, что дата событий в станице Павлодольской и, следовательно, дата гибели капитана

Шевченко достоверно известна, но она нигде не приводится.

Для

объяснения всех этих странностей приходится прибегнуть к конспирологической

версии причин этих странностей. Иначе говоря, все сказанное ниже об источнике

сведений о капитане Шевченко ‒ это лишь мои догадки.

В

первых публикациях, где приводятся эти сведения, отмечается, что они имеют

архивный источник, но никаких конкретных ссылок на архив не приводится. Здесь

необходимо отметить, что ни один из членов «Поискового отряда Мемориал-Авиа», включая Романа Икоева, не видел архивных документов и в принципе не мог

иметь доступа к документам с грифом секретности. От имени поискового отряда

мог быть лишь послан запрос и затем выдан ответ в виде выписки или, скорее,

справки о запрашиваемых сведениях. Полагаю, что в этой справке были приведены

все сведения, имеющиеся в архиве (подробнее об этом будет сказано ниже), за

исключением даты событий в Павлодольской. Дата

событий должна была содержаться, и содержится сейчас, в архиве. Это дата

должна содержаться в донесении 9-ой гвардейской бригады в штаб 11-го

гвардейского стрелкового корпуса. Почему эта дата осталась неизвестной, хотя

все знали, что она точно известна, остается загадкой. Возможно, она просто не

была приведена в справке, выданной архивом. Это важнейшая характеристика

любого события, это дата смерти Капитана Шевченко. На любой могиле всегда

указывается, кроме имени, дата рождения и дата смерти. Тем не менее, справка

не содержала сведений о дате событий в Павлодарской.

Возможно, это было следствием небрежности, вызванной равнодушием кого-то из

сотрудников архива, начиная от самого верха до самого низа. Возможно, эта

небрежность была допущена при разработке какой-нибудь внутренней инструкции.

Не исключено, что дата была сообщена конфиденциально. Но следует понимать,

что конфиденциальное сообщение сведений из документа, с которого не снят гриф

секретности, означает, что произошло нарушение процедуры доступа к секретному

документу со всеми вытекающими последствиями.

● И, наконец, третий источник сведений, на

который ссылались авторы многочисленных публикаций после первых публикаций

Алексея Дроботова. Этим источником является опрос

местных жителей. Именно опрос местных жителей позволил установить точную дату

события, по словам всех корреспондентов, но сама дата нигде и никогда не

сообщалась. На этот источник ссылаются многочисленные корреспонденты

публикаций. Необходимо понимать, что никто, за исключением единственной живой

свидетельницы тех событий Полины Полянской, не мог ничего помнить, свидетели

лишь пересказывали то, что они ранее слышали от своих матерей или бабушек.

Доверять таким свидетельствам в полной мере нельзя.

Полина Полянская

Изображение из фильма в

публикации Анны Курбатовой от 9 января 2017 года

Точная

дата имеется, конечно, в немецких архивах, и в разделе таинственного и

секретного архива, посвященного 11-му гвардейскому стрелковому корпусу, но к

этим сведениям у меня доступа нет. Тем не менее, в сети интернет имеется

публикация, которая изначально не имела грифа секретности, и потому доступна

каждому желающему. Эта публикация содержит опрос свидетелей в то время, когда

все свидетели или, по крайней мере, большинство из них были еще живы. Ввиду

важности этих показаний, приведу их полностью  . .

С 21 по 28 августа 1942 года наша

авиация наносила бомбовые удары. Хотя в станице не было ни наших войск, ни

немецких. Многие жители, в том числе и наша семья, спасались от бомбёжки в

церкви. Люди располагались на полу в храме и все молились. 27 августа 1942

года около церкви произошла перестрелка, четверо бойцов были в церкви на

колокольне, немцы вокруг церкви (немецкая разведка). Наша артиллерия по

наводке наших бойцов вела огонь по церкви со стороны села Сухотского. Один из

снарядов проломил стену на колокольне. Трое бойцов погибли, а четвёртый был

ранен осколками в обе ноги. Ближе к вечеру стрельба прекратилась, стояла

жаркая погода. Один немец, оставшийся в живых пришёл

к Родионовой Акулине: «Матка, заберите вашего раненого с церкви, он кричит и

ругается, это не хорошо». Акулина с женщинами, а их был пятеро, взяли у деда

«Овсюка» тележку, забрали раненого, обработали ему

раны. На следующий день, вечером наши пришли и

забрали бойца. Ухарский Алексей - Георгиевский Кавалер Трёх

Крестов переправил их через Терек.

…

из «рассказов пожилых граждан станицы Павлодольской:

Орловой А. В.

Немова. Н. И. Шеметовой

А. И. Ряшенцевой К. А. Кущенко И. И. Родионовой

С. П. Соловьева Н. И. ‒ работающий титором в

церкви и других покойных,

и ныне живущих Дворниковой А. А, Бороздина А. И.

Соловьева А. Г.

Шеметова З. Н. и других.»

На сайте также приведены источники и

(неработающие) ссылки.

Источник

этих сведений явно имеет отношение к Православной церкви. Это имеет, как

минимум, одно достоинство ‒ верующие обычно «привязывают» события не к

датам календаря, которые легко забываются, а к церковным праздникам, которые

запоминаются гораздо лучше. Поэтому 27 августа 1942 года можно считать

достаточно надежной датой. Капитан Шевченко к этому бою никакого прямого

отношения не имел. Разведка была послана, как я полагаю, командованием 9-ой

гвардейской стрелковой бригады и состояла из бойцов штатного разведывательного

подразделения. Батальон такого подразделения не имел. Целью разведки было, по

моему предположению, выяснить, идет ли подготовка к предполагаемому вводу в

станицу немецких войск. Это предположение полностью подтвердилось ценой

потери трех человек из группы разведки. Вероятнее всего, разведчики уже

находились на колокольне, когда на площади появилось немецкое

разведывательное подразделение, и завязался явно неравный бой. Если у

разведчиков была с собой радиостанция, в чем я не уверен, они могли вызвать огонь

на себя. Если рации не было, это могли сделать наблюдатели, которые, как я

полагаю, остались на южном береге рукава Терека. Южный берег находится на

расстоянии 1 км (практически точно) от колокольни. Оттуда все было слышно, а,

с достаточно высокого дерева, и видно в бинокль. Огонь на

колокольню могли вызвать и наблюдатели, так как это была единственная

реальная возможность оказать помощь разведчикам на колокольне: осколки от

снарядов небольшого калибра поражали в основном немецких солдат, находящихся

на земле, а разведчик были в какой-то мере защищены кирпичными стенами

колокольни, К несчастью, один из снарядов попал непосредственно в колокольню.

Сколько во время боя погибло вражеских разведчиков, никому не известно.

Именно

этот бой описывают жители станицы Подольской, включая Полину Полянскую.

Единственная неточность в приведенном выше отрывке заключается в том, что

раненого разведчика не могли забрать на следующий день, его могли вынести

только в тот же вечер.

Целый

ряд сведений, известных о капитане Шевченко, вызывает недоуменные вопросы:

‒ как он вообще оказался в зоне

обороны 11-го гвардейского стрелкового корпуса;

‒ почему, имея высокое для

батальона воинское звание, не занимал никакой командной должности;

‒ как мог капитан-артиллерист

оказаться в стрелковом батальоне;

‒ почему неизвестен его год

рождения и отчество.

Ответы

на эти вопросы взаимосвязаны и выстраиваются в логическую цепь.

В

середине июля 1942 года и ранее вся Северокавказская железная дорога в целом

и город Орджоникидзе (Владикавказ), в частности, являлись глубоким тылом

Красной Армии.

Капитан

Шевченко мог оказаться во Владикавказе, только находясь на излечении в одном

из его госпиталей. Если даже курс его лечения завершился во время

формирования 11-го гвардейского стрелкового корпуса, он мог попасть в состав

корпуса только по направлению непосредственно из госпиталя (по-видимому,

такую возможность нельзя исключать), либо через центр формирования, если он в

городе был. В любом случае артиллериста не могли послать в стрелковую часть.

Но даже и в этом случае его год рождения и отчество должны были быть указаны

в сопроводительных документах и отражены в документах части. При формировании

гвардейского корпуса в него включали только части, уже имевшие успешный

боевой опыт, только такие части, как и сам корпус, могли получить почетное

звание «гвардейский». Это не было народное ополчение, куда мог вступить

практически любой доброволец. Исходя из этих соображений, капитан Шевченко не

мог быть зачислен в 11-й гвардейский стрелковый корпус при его формировании в

городе Орджоникидзе.

Совсем

другая ситуация была, когда корпус уже занял оборону. К месту будущих боев по

железной дороге он приехать не мог: на западе были немцы, с востока тоже не

мог, так как не был подростком, всеми правдами и неправдами пробирающимся на

фронт. В окрестных полях и лесах не бродили красноармейцы и их командиры, выходящие из немецкого тыла ‒ здесь еще

несколько дней назад был глубокий советский тыл. Но немцы стремительно

продвигались на восток, и появился немецкий тыл, из которого можно было

выбраться либо, отправившись на север в бескрайние приволжские степи, куда

немцы так никогда и не попали, либо по железной дороге на восток. Этот путь

был более длинным и опасным, и он приводил к зоне боевых действий, которая

начиналась на станции Прохладная. Появление капитана Шевченко не было совсем

ординарным событием. Документы его должны были быть в полном порядке и

неоднократно проверялись, посылать его из зоны предстоящих боев на какой-либо

пункт переформирования не имело смысла. Вероятнее всего, в конце концов он попал в штаб корпуса и был направлен в

распоряжение командира 9-ой

гвардейской бригады 11-го гвардейского стрелкового корпуса. В

свою очередь, командиром бригады он был направлен в 1-ый батальон, а

командиром батальона ‒ в штаб батальона.

Когда

командир любого уровня отдает устное распоряжение своему подчиненному ‒

это приказ, который подлежит неукоснительному исполнению, независимо от его

формы, письменный он или устный. В это время батальон был полностью

укомплектован, еще не было потерь, поэтому капитан Шевченко фактически

оказался в резерве штаба батальона. Штаб батальона в это время был предельно

загружен подготовкой к обороне, было не до оформления документов на капитана

Шевченко. По этой причине он состоял в составе штаба лишь на основании

устного приказа, без записей, в которых был бы указан год его рождения и

отчество. В момент его гибели документы остались с ним, и таких подробностей

как год рождения и отчество, естественно, никто не помнил.

Перед

тем как вернуться к событиям 27 августа 1942 года, необходимо сделать

замечание об особенностях расположения православного храма в станице Павлодольской. Сам храм находится на переулке Уварова

(все данные взяты с современной карты  ),

который является продолжением автомобильной дороги со стороны железной

дороги. На расстоянии чуть больше 500 метров переулок упирается в улицу

Ленина. С запада улица переходит в автомобильную дорогу, которая идет вдоль

северного рукава реки Терек и проходит через несколько населенных пунктов. На

востоке улица Ленина переходит в автомобильную дорогу, конечным пунктом

которой является Моздок, к этому времени уже захваченный немцами. По одной из

двух дорог, ведущих к православному храму, или по обеих одновременно и должны

были немцы ввести свои войска. Вокруг храма, в частности с его южной стороны,

была большая площадь, свободная или почти свободная от застроек. Это было

самое удобное место для начального размещения немецких войск при их вводе в

станицу Павлодольскую. ),

который является продолжением автомобильной дороги со стороны железной

дороги. На расстоянии чуть больше 500 метров переулок упирается в улицу

Ленина. С запада улица переходит в автомобильную дорогу, которая идет вдоль

северного рукава реки Терек и проходит через несколько населенных пунктов. На

востоке улица Ленина переходит в автомобильную дорогу, конечным пунктом

которой является Моздок, к этому времени уже захваченный немцами. По одной из

двух дорог, ведущих к православному храму, или по обеих одновременно и должны

были немцы ввести свои войска. Вокруг храма, в частности с его южной стороны,

была большая площадь, свободная или почти свободная от застроек. Это было

самое удобное место для начального размещения немецких войск при их вводе в

станицу Павлодольскую.

Теперь

необходимо вернуться к событиям 28 августа 1942 года. То, что свой подвиг

капитан Шевченко совершил именно 28 августа, следует не только из приведенных

выше воспоминаний о бое 27 августа. Дата 28 августа приведена в публикации 2018

года  как дата оккупации станицы Павлодольская. Следовательно, сама по себе дата

фактически была известна, она была взята из открытых и широко

доступных документов, но ее никто не связывал, как и в публикации 2018

года, с подвигом капитана Шевченко. как дата оккупации станицы Павлодольская. Следовательно, сама по себе дата

фактически была известна, она была взята из открытых и широко

доступных документов, но ее никто не связывал, как и в публикации 2018

года, с подвигом капитана Шевченко.

27

августа немецкие войска находились на исходных позициях для дальнейшего

продвижения вглубь Моздокского района. Об этом не могло не знать командование

11-го гвардейского стрелкового корпуса и входивших в его состав стрелковых

бригад, включая, разумеется, и командира 9-ой гвардейской бригады подполковника Власова.

Трагическая гибель почти всей разведывательной группы 27 августа не была

напрасной, благодаря обнаружению в станице немецкого разведывательного

подразделения стало очевидным, что вторжение произойдет завтра, 28 августа

1942 года. При подготовке к этому вторжению, а задача заключалась в том,

чтобы не допустить переправы немцев на южный берег реки Терек, возникло

предложение устроить немцам засаду силами 93-го гвардейского артиллерийского

полка, поскольку и время, и место прихода немецких войск в

станицу Павлодольскую было уже известно.

Весьма вероятно, что предложение о засаде высказал капитан Шевченко, так как

он владел полной информацией о сложившейся ситуации: знал расположение

артиллерийского полка и его возможности, знал, что необходимо предпринять для

эффективного управления огнем, знал, как это осуществить и был единственным в

бригаде, кто был способен управлять огнем дивизионов полка.

Установить

авторство предложения обычно не представляется возможным, так как оно не

находит отражения в архивных документах. При принятии сложного и рискованного

решения командир не только сам оценивает обстановку, но и выслушивает все

предложения, поступающие от подчиненных, оценивает их и единолично принимает

решение, на основе которого отдает приказ. Если приказ, ввиду срочности,

устный, то в дальнейшем штаб готовит письменный вариант приказа, который и

подписывает командир. За свой приказ командир несет полную ответственность

как в случае его правильности, так и в случае ошибочности. По этой причине

никакой ссылки на авторство никогда не приводится. В этом весь смысл

единоначалия. Когда речь идет о крупных военачальниках, то авторство иногда

можно установить только в мемуарной литературе.

Решение

о тактической операции ‒ засаде артиллерийского полка мог принять

только командир корпуса, так как и бригада, и, главное, артиллерийский полк

подчинялись только ему. В это время оборона Кавказа находилась только в

стадии формирования. Командир корпуса генерал-майор Коротеев

с 30 августа был назначен командующим 9-й армией,

а командование корпусом перешло к генерал-майору Рослому. При временном

отсутствии командира его обязанности исполняет заместитель. с 30 августа был назначен командующим 9-й армией,

а командование корпусом перешло к генерал-майору Рослому. При временном

отсутствии командира его обязанности исполняет заместитель.

Предложение

о засаде, предварительно согласованное (или принятое совместно) с командиром

93-го артиллерийского полка, было передано командиру корпуса и, как следует

из дальнейших событий, принято.

В

этот же день, 27 мая, началась подготовка к операции. Артиллерийский полк,

размещенный вблизи села Сухотского, как следует из воспоминаний местных

жителей, должен был передислоцироваться в район села Виноградное,

расположенное на южном берегу правого рукава Терека напротив станицы Павлодольской, расположенной, в свою очередь, на северном

береге левого рукава Терека. Дивизионы полка, обычно их три, нужно было

рассредоточить вдоль Терека для возможности маневра огнем. Это необходимо,

поскольку колонны войск по прибытии на место обычно перестраиваются в

шеренги. Зона поражения артиллерии имеет форму узкого и вытянутого вдоль

линии выстрела эллипса. При фланговом огне, когда направление огня совпадает

с направлением шеренги, эффективность огня может повышаться в несколько раз в

сравнении с фронтальным обстрелом. Артиллерия должна была скрыто занять свои

позиции, что было достаточно легко выполнить благодаря лесным зарослям по берегам

Терека, разместить пушки на временных огневых позициях, настроить механизмы и

прицельные приборы пушек.

Ниже

описаны события на колокольне и возле колокольни. Свидетелями этих событий

были только немцы и, возможно, наблюдатели на противоположном берегу рукава

Терека, как и 27 августа. Но эти наблюдатели, даже с высокого дерева, даже в

бинокль не могли увидеть никаких важных деталей. Не было ни одного свидетеля

и со стороны местных жителей. После боя 27 мая их просто не могло быть ни в

колокольне, ни на площади. Поэтому все сказанное далее, мелкие подробности и

детали, являются плодом воображения. Но это относится именно к мелким

деталям, они описаны с максимально возможным правдоподобием. Все основные факты основаны на сведениях, заимствованных из заслуживающих

доверия непротиворечивых публикациях о подвиге капитана Шевченко, на истории

битвы за Кавказ и других исторических документов, на справочных сведения, на

мемуарах военачальников. Все сведения взяты из интернет-источников,

ссылки на важнейшие из них приведены в тексте. В отличие от лейтенанта Моисейчика, где были использованы воспоминания сестры

Фаины, включая рассказ самого лейтенанта Моисейчика,

при изложении истории капитана Шевченко, такая возможность отсутствовала. В

будущем, когда будут доступны все архивы, станет возможным уточнить и

исправить детали.

Храм Спаса Нерукотворного

По рассказу Полины Полянской,

приведенному в публикации Анны Курбатовой, капитан Шевченко вел бой с немцами

из левого окна нижнего яруса колокольни, расположенного непосредственно над

крышей храма.

Если

судить по всем обстоятельствам дела, группа разведчиков во главе с капитаном

Шевченко была послана в разведку не командиром 1-го батальона, в котором он

числился, а командиром 9-ой

гвардейской бригады 11-го гвардейского стрелкового корпуса. В

соответствии с этим, она была укомплектована личным составом, а также оружием

и снаряжением разведывательного подразделения бригады. На берегу рукава

Терека разведгруппа разделилась на две части: капитан и радист-доброволец

были переправлены на северный берег рукава Терека и скрытно пробрались на

колокольню, а остальная часть разведгруппы осталась на южном берегу рукава

для возможной дальнейшей поддержки и наблюдения. Радист был добровольцем. На

верную смерть (с надеждой, не смотря ни на что, все-таки выжить, такова суть

человека) может идти только доброволец, иначе от него не будет никакого

прока. Его имя, не исключено, указано в донесении. Задачами бойца, боевого

товарища капитана Шевченко, были связь по радиостанции, охрана и помощь при

непредвиденных обстоятельствах. Непредвиденные обстоятельства могли

возникнуть только в случае провала операции, например, при вводе немцами войск в другое место или в другое время, при обнаружении

группы во время подъема на колокольню. Успех операции означал их неминуемую

гибель. Начальной задачей самого капитана Шевченко было

скрытно пробраться на колокольню ‒ в станице могли остаться

немецкие разведчики-наблюдатели из числа непострадавших в бое 27 августа.

Лучше и безопаснее всего это было сделать перед рассветом, когда только еще

проступают контуры предметов.

Перед

вводом немецких войск с утра на площадь должна была приехать группа для

рекогносцировки во главе с офицером достаточно высокого уровня. Эта группа

должна была сопровождаться подразделением охраны, в состав которой, если это

был взвод

,

входило 49 человек личного состава на 4 отделения, в каждом один немецкий

ручной (единый) пулемет МГ-34 (MG 34) с расчетом из трех человек, и другое

вооружение. Задача подразделения охраны состояла не только в защите группы

рекогносцировки, но и всех войск во время их прибытия на площадь. С этой

целью боевое охранение должно было располагаться на краю или по периметру

площади и, таким образом, охрана не попадала под основной удар во время

начала огневого налета. ,

входило 49 человек личного состава на 4 отделения, в каждом один немецкий

ручной (единый) пулемет МГ-34 (MG 34) с расчетом из трех человек, и другое

вооружение. Задача подразделения охраны состояла не только в защите группы

рекогносцировки, но и всех войск во время их прибытия на площадь. С этой

целью боевое охранение должно было располагаться на краю или по периметру

площади и, таким образом, охрана не попадала под основной удар во время

начала огневого налета.

Капитан

Шевченко и боец-радист были, конечно, вооружены. Поскольку бригада была

сформирована путем преобразования воздушно-десантной бригады, то, вероятнее

всего, стрелковым оружием служили автоматы (пистолет-пулеметы)

ППД или ППШ (если бригаду успели перевооружить). У капитана имелось также

личное оружие, трофейный пистолет Вальтер. Единственный патрон, который

капитан положил на всякий случай в карман (он был очень предусмотрителен),

как можно рассмотреть на кадрах съемки, был именно от Вальтера. Этот пистолет

сохранился у него со времени выхода из глубокого тыла немцев, когда запас

патронов к револьверу Наган пополнить было невозможно.

До

тех пор, пока не пришла колонна с живой силой противника и еще не успела

рассредоточиться, приходилось ждать. Обо всех появившихся до этого целях

необходимо было сообщать с указанием характера цели (для бронетехники и живой

силы необходимо использовать орудия разных калибров и разные типы снарядов),

координаты целей относительно точки наблюдения и направление шеренг техники

для выбора позиции, с которой можно вести обстрел, то есть выбрать дивизион

полка.

Военная

техника, которая находилась на площади до прибытия колонны с живой силы, была

во время артиллерийского налета уничтожена. Сведения об этом наверняка

имеются в немецких архивах. Все цели должны были быть указаны и в донесении в

штаб 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Когда-нибудь через несколько лет

или десятилетий, когда будут сняты с документов последние грифы секретности,

эти «сверхсекретные» сведения станут, в конце концов, известными. Никаких

сведений о введенных станицу Павлодольскую немецких

войсках найти не удалось. Без этого даже оценить немецкие потери военной

техники невозможно.

Во

время огневого налета основной задачей капитана Шевченко была корректировка

огня. Это была сложная задача, так как управлять нужно было огнем целого

артиллерийского полка,

целей было много и, особенно в начале налета, каждая цель в отдельности

требовала к себе особого внимания. В дальнейшем необходимо было отслеживать

все изменения и вносить соответствующие изменения в указания целей.

Защищаться в это время было, во-первых, бесполезно, а во-вторых, исключало

выполнение основной задачи. Кирпичные элементы

колокольни никак не могли защитить от огня пулеметов МГ, пулемет МГ мог,

благодаря очень высокой скорострельности и кучности огня, в мгновение ока

насквозь пробить кирпичную кладку в любом месте колокольни. Кирпичные элементы могли служить лишь для частичной маскировки, полная маскировка

была невозможна, поскольку это противоречило выполнению основной задачи по

корректировке огня. По-видимому, именно при попытке подавить немецкий

пулемет с помощью автомата и погиб товарищ капитана Шевченко. Во время

огневого налета для защиты была единственная возможность ‒ максимально

быстро указать на появление новой одиночной цели, пулемета противника.

Подавить пулемет можно было из пушек относительно небольшого калибра с

помощью осколочных снарядов. На какое-то время это могло уберечь капитана

Шевченко от гибели. После завершения налета оставалась единственная

возможность ‒ подороже отдать свою жизнь.

Маловероятно,

что Полина Полянская, которая указала на окно нижнего яруса колокольни, из

которого вел личный бой капитан Шевченко, была непосредственным свидетелем

боя: немцы не позволили бы, а с началом налета это было и слишком опасно. Она

помнила лишь бой 27 августа. Но если свое участие в артиллерийском налете

Шевченко довел до конца и оставался жив, то, вполне вероятно, он вел бой

именно из этого окна. Возле этого окна внутри должно было остаться много

автоматных гильз, а нижняя часть окна должна была иметь сильные разрушения от

пулеметного огня. К сожалению, на имеющихся в интернете фотографиях храма до

его реставрации  ,

отсутствуют фотографии в ракурсе, позволяющем увидеть состояние окна нижнего

яруса колокольни, из которого вел бой капитан Шевченко. ,

отсутствуют фотографии в ракурсе, позволяющем увидеть состояние окна нижнего

яруса колокольни, из которого вел бой капитан Шевченко.

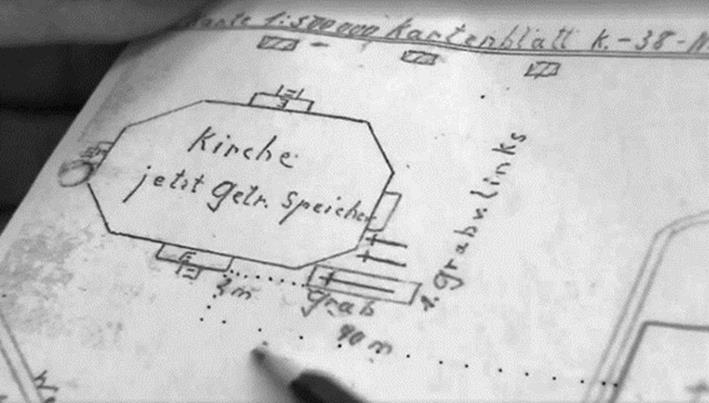

Схема захоронений на немецкой карте

Изображение из фильма в

публикации Анны Курбатовой от 9 января 2017 года

Схема

изображалась на карте явно по памяти, без сохранения пропорций и размеров.

Тем

не менее, она дает представление о потерях противника. По карте нижняя

могила, обозначенная

пунктиром, имеет размер 2х70 метров. Реально она не может иметь такую длину

(не хватает места)

и в действительности несколько короче. Судя по описаниям в прессе,

капитан Шевченко был захоронен в крайней могиле сверху.

Общие

безвозвратные потери живой силы противника известны лишь весьма неполно и без

учета всех потерь. Указывается, что число немецких могил приблизительно равно

250. Но это не все безвозвратные потери. В их число входят также раненые,

которые умерли в госпиталях от ран или получили инвалидность, несовместимую с

прохождением военной службы. Обычно, достаточно условно, считается, что

соотношение раненых и убитых составляет 3:1. При артиллерийском налете могло

быть в целом близкое соотношение, но в месте сосредоточения живой силы, куда

был нанесен первый удар, думаю, раненых было мало, почти все были уничтожены.

Тем не менее, дополнительные безвозвратные потери живой силы вследствие

ранения могли быть вполне соизмеримыми с числом немецких могил на площади.

Можно

предположить, что после прибытия на площадь перед православным храмом группы

для рекогносцировки и подразделения

охраны, стали прибывать какие-то мелкие подразделения, необходимые для

обеспечения приема войск. Примерно в это же время должны были прибывать

колонны с боевой техникой, прежде всего с основной ударной силой немцев ‒

танками (разумеется, это всего лишь предположение). Затем, после колонны с

живой силой, должны были последовать многочисленные вспомогательные

подразделения, транспортируемые с помощью автомобилей и тягачей. И, наконец,

обоз с различными припасами (автомобилей у немцев было много больше в

сравнении с Красной Армией, но и в немецкой армии автомобилей и тягачей было

недостаточно, и гужевые обозы активно использовались). Вспомогательные

подразделения и техника, которые должны были прибыть после живой силы

противника, избежали последствий артиллерийского налета.

Необходимо

напомнить, что вся операция проводилась по приказу командира корпуса. Соответственно,

в штаб корпуса должно было быть отправлено донесение о проведенной операции

(это же касается и артполка). Сложность заключается в том, что, кроме немцев,

никто не видел результатов чрезвычайно эффективной тактической операции по

организации засады артиллерийского полка. Наблюдатели, даже в бинокль, не

могли рассмотреть никаких деталей. Поэтому в донесении могла быть приведена

только сакраментальная фраза «противник понес большие потери». Такая

неопределенность исключала внесение в Журнал боевых действий 11-го гвардейского стрелкового

корпуса  (находится в открытом доступе и рассекречен еще

в 2007 году). В журнал внесены и гораздо менее значимые события, но

упоминание о бое 28 августа и само упоминание станицы Павлодольской

отсутствует. Как отмечалось ранее, все это, несомненно, есть в самом

донесении в штаб гвардейского стрелкового корпуса, которое все еще секретно. (находится в открытом доступе и рассекречен еще

в 2007 году). В журнал внесены и гораздо менее значимые события, но

упоминание о бое 28 августа и само упоминание станицы Павлодольской

отсутствует. Как отмечалось ранее, все это, несомненно, есть в самом

донесении в штаб гвардейского стрелкового корпуса, которое все еще секретно.

В

устном приказе о проведении операции фигурировал, по-видимому, только

«капитан Шевченко», а в письменном варианте и донесении появилось имя

Дмитрий, которое можно было узнать в штабе 1-го батальона. Приводилось ли в

донесении имя красноармейца-радиста, погибшего вместе с капитаном Шевченко,

сказать трудно, может быть и не приводилось. Вероятнее всего, его останки

захоронены с указанием фамилии в братской могиле, куда перезахоронены и

останки капитана Шевченко.

Огневой

налет артиллерийского полка из засады по указаниям наводчика Шевченко поразил

своим результатом даже немецкое командование. Этим и объясняются те небывалые

воинские почести, с которыми немцы хоронили своего врага. Разумеется, почести

были оказаны в воспитательных целях в качестве примера для своих солдат.

Великая

Отечественная Война началась крайне неудачно для Советского Союза. Огромная,

но совершенно небоеспособная Красная Армия. Всем, от рядового красноармейца

до высшего командира, приходилось учиться воевать прямо во время боев. Уже в

первых боях 1941 года, несмотря на панику, трусость и предательство,

появились сначала лишь очаги геройского сопротивления, а затем героизм стал

массовым. Благодаря этому массовому героизму ценой огромных потерь и была

одержана победа в той великой войне. Но даже на фоне многочисленных примеров

героизма подвиг Шевченко выделяется своей высочайшей эффективностью.

Благодаря полной внезапности и мощи огневого налета артиллерийского полка из

засады противник потерпел сокрушительный разгром. Решающую роль в этом

разгроме сыграл капитан Шевченко, победа была одержана только благодаря его

самоотверженности, мужеству и высокому профессионализму. Ценой победы была

его собственная жизнь.

Перезахоронение останков капитана

Шевченко  (слева) (слева)

и братская могила, в которую он подзахоронен  (справа) (справа)

Кто все же совершил этот

подвиг? Капитан Шевченко или лейтенант Моисейчик?

Ранее

был рассмотрен боевой путь лейтенанта Моисейчика от

Харькова до Казанской, где он встретился с сестрой

Фаиной и рассказал ей о своей боевой деятельности. Из этого рассказа

следовало, что у него могли быть основания, но не более того, для присвоения

чужих документов. Сам факт, что его не включили в состав формируемых в

Ростове воинских частей, а отправили для этого в Миллерово, где происходило

формирование старшего (по-видимому, и высшего) командного состава, можно

объяснить только тем, что документы у него были все же на имя военнослужащего

из старшего командного состава, то есть капитана. В старший состав в то время

включались военнослужащие от капитана до полковника. От сестры он отправился

вслед за отступающей Красной Армией по Северокавказской железной дороге. По

меркам военного времени, это было практически безопасно, и в промежутке между

21 и 25 августа он должен был прибыть на станцию Прохладная,

но никаких следов его появления там не существует.

В

один из тех дней, когда на станцию должен был прийти лейтенант Моисейчик, там появился капитан Шевченко. У него было

только два пути на станцию Прохладная, а затем в

станицу Павлодольская. Во-первых, он мог быть

направлен в 11-ый гвардейский стрелковый корпус, но реально этот вариант

невозможен, так как капитана-артиллериста, командира достаточно высокого

ранга, не могли направить в стрелковый корпус, в котором там, к тому же, не

нуждались. Во-вторых, он мог сам прийти в район станции Прохладная, но только

по тому же пути, по которому туда должен был двигаться лейтенант Моисейчик. Внешние обстоятельства исключали возможность

другого пути. Именно этот путь полностью объясняет, как показано выше,

практически все вызывающие недоумение странности в истории капитана Шевченко

и его подвига. Исключением является время прибытия капитана в район станции Прохладной,

совпадающее с одним из дней, когда туда же должен был прийти, и не мог не

прийти, лейтенант Моисейчик. Если исключить из

рассмотрения объяснения в стиле приключений Шерлока Холмса из рассказов Конана Дойла или пришельцев, то для этого нет никакого

другого естественного объяснения, кроме того, что капитан Шевченко и

лейтенант Моисейчик являются одним и тем же лицом.

Тогда все встает на свои места, противоречия, странности и совпадения не

только в основных фактах, но и в мелочах, даже в таких как трофейный пистолет

Вальтер у капитана Шевченко, находят вполне естественное объяснение.

Некоторые

из приведенных аргументов по отдельности можно оспорить и объяснить случайным

совпадением, но каждый раз причина совпадения будет особой, пригодной только

для конкретного аргумента. Вся совокупность аргументов в целом, вне всякого

сомнения, свидетельствует в пользу вывода о том, что корректировал огонь

артиллерийского полка с колокольни станицы Павлодольская

лейтенант Моисейчик, но документы у него были на

имя капитана Шевченко. Бесспорным и окончательным доказательством этого может

быть только генетическая экспертиза останков. Для этого имеются все

возможности, ведь, кроме родной сестры Фаины, жив и брат лейтенанта Моисейчика Виктор, и многочисленные племянники и

племянницы.

|